第一部 エネファームを選ぶポイント

【エネファーム導入の判断基準】

あなたの家庭に最適な選択か?6つ以上の観点で徹底検討!

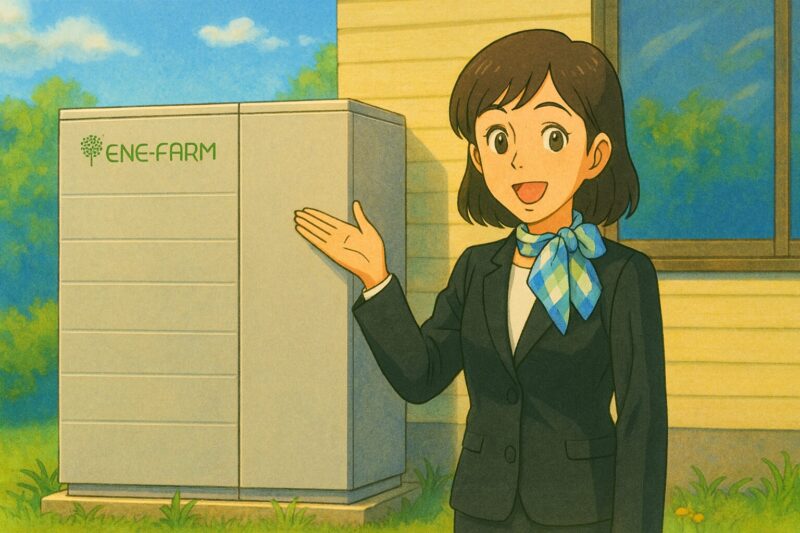

家庭用燃料電池 エネファームとは

家庭用燃料電池「エネファーム」は、都市ガスやLPガスから水素を取り出し、

その水素と空気中の酸素を化学反応させて電気とお湯をつくる

分散型エネルギーシステムです。

発電時の排熱を給湯に利用する「コージェネレーションシステム」として、

環境性能の高さと自家消費による省エネ性が特徴ですが、

すべての家庭にとって「導入=正解」ではありません。

そこで、エネファームを導入する価値があるかどうかを見極めるための選定基準を、

以下の項目で詳しく解説します。

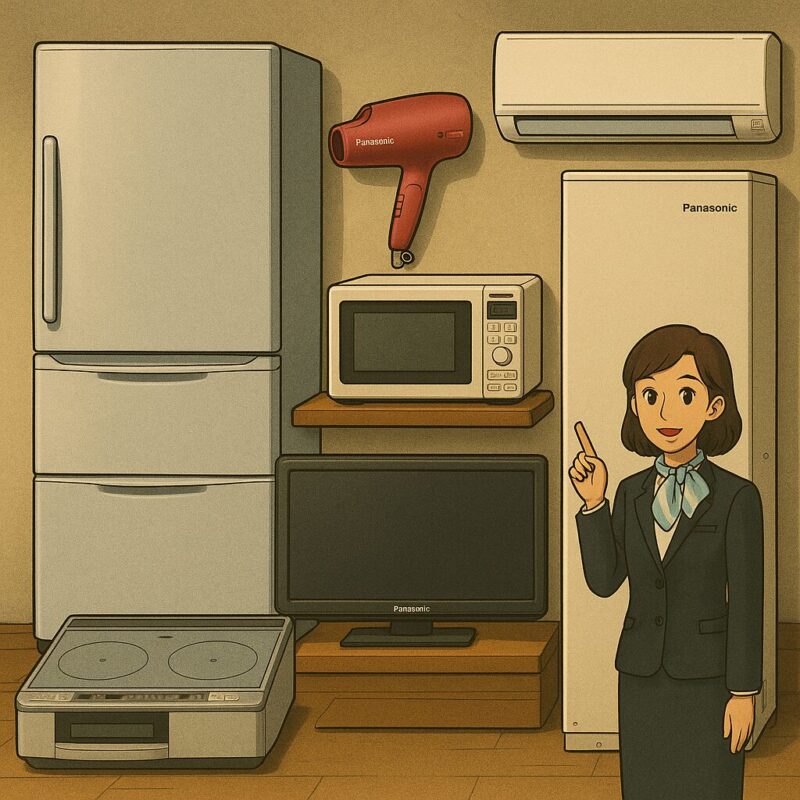

ポイント①【1日の電力・ガス使用量とパターン】

〜熱も電気も“自家消費型”の家庭に効果を発揮〜

エネファームのメリットを最大化するには、「電気」と「お湯」を

日常的に一定量以上使う家庭が前提となります。

発電効率の高いエネファームでも、発電能力は一般的に最大750W程度

(モデルによる)と限定的です。そのため、エアコンやIH調理器などを多用する

「電気主体」の生活には適さない可能性があります。

また、発電と同時に発生する“お湯”を無駄なく使えるかどうかも重要です。

お風呂・シャワー・洗面などでガス温水をよく使う

4人以上の家族には相性が良いでしょう。

チェックポイント①

- 日中に在宅している家族がいて、電気を消費しているか

- 家族構成が3人以上で、お湯の使用量が多いか(+ワンちゃんなどの同居があるか)

- 年間の電気使用量が6,000kWh以上あるか

ポイント②【在宅率と生活スタイル】

〜日中も在宅する家庭に向いているシステム〜

エネファームは「昼間に発電し、その電気を家庭内で使う」ことで

経済的メリットを生み出す自家消費型の発電システムです。

そのため、日中ほとんど家に誰もいない家庭では、

発電された電気の多くを売電することになります。

しかし現在は売電価格が下がっており、

「売る前提」の使い方では導入メリットが薄れてしまいます。

一方で、日中も在宅して電気を使うご家庭であれば、

発電した電気をそのまま消費できるため、

エネファームの特性を最大限に活かすことができます。

なお、共働き世帯など「朝晩だけ在宅」のライフスタイルの場合は、

エネファームよりも、太陽光発電のように

「売電も視野に入れた発電システム」の方が

効率的なケースもあります。

チェックポイント②

- 在宅時間が長く、特に日中に在宅する家族がいるか

- テレワークや在宅学習の時間が多いか

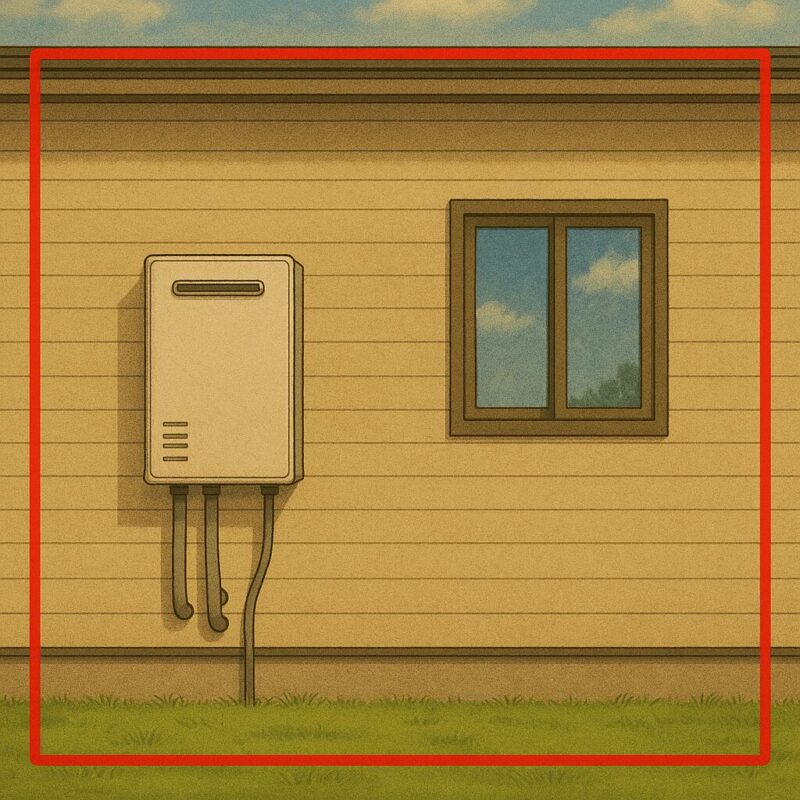

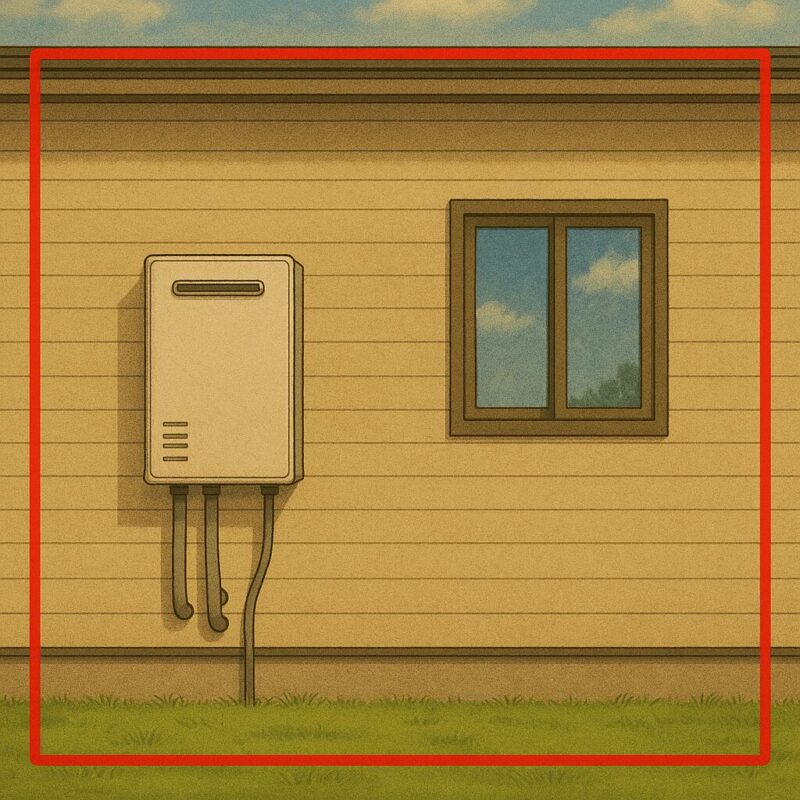

ポイント③【設置スペースの確保】

〜本体+貯湯タンクの設置場所が確保できるか〜

エネファームは、本体ユニット(発電機)と貯湯タンクの

2つの機器で構成されており、

設置にはある程度まとまったスペースが必要です。

目安としては、屋外に

幅約1.8m × 奥行約0.8m(約2㎡)

程度の設置スペースが求められます。

特に、敷地が限られた狭小住宅や、

既に給湯器・エアコン室外機・メーター類などが

集中して設置されている住宅では、

物理的に設置できないケースも少なくありません。

そのため、導入を検討する際は

事前の現地確認が必須となります。

チェックポイント③

- 屋外に約2㎡以上の設置スペースを確保できるか

- 給湯器やエアコン室外機との位置関係が整理されているか

ポイント④【機器の初期費用と回収シミュレーション】

〜投資回収に10年以上かかる場合もある〜

エネファームの導入には、

機器代と設置工事費を含めて

約120万円〜160万円程度

(補助金適用前)の初期費用がかかります。

一方で、エネファームによって削減できる光熱費は、

一般的に年間4〜7万円程度とされており、

条件によっては投資回収に10年以上

かかるケースも少なくありません。

国や自治体の補助制度が利用できる地域では、

初期負担を抑えられる可能性がありますが、

補助金の有無・金額は地域や年度によって異なります。

そのため、「できるだけ早くコストメリットを得たい」

というコスト重視の選択を考える場合は、

エネファームよりも

太陽光発電や高効率給湯器の方が

短期的にメリットを得やすいケースもあります。

チェックポイント④

- 初期費用に対して、コスト回収までの期間を許容できるか

- 国や自治体の補助制度を活用できるか

ポイント⑤【災害時の非常用電源としての役割】

ポイント⑤【停電時・災害時の防災性能】

〜停電時に安心を提供する“備え”としての価値〜

エネファームは、停電時でも発電を継続できる

自立運転モードを備えたモデルが多く、

非常用コンセントから

最大約500W程度の電力を確保することができます。

この電力により、冷蔵庫・照明・スマートフォンの充電など、

最低限の生活インフラを維持できる点は、

災害時に大きな安心につながります。

特に、停電リスクの高い地域や、

地震・台風などの災害対策を重視する家庭では、

単なる経済性だけでなく、

防災性という価値から

エネファームを選ぶ理由になるでしょう。

チェックポイント⑤

- 停電・災害時の備えとして、自家発電機能を求めているか

- 非常時に使用したい家電の消費電力(500W以内)を把握しているか

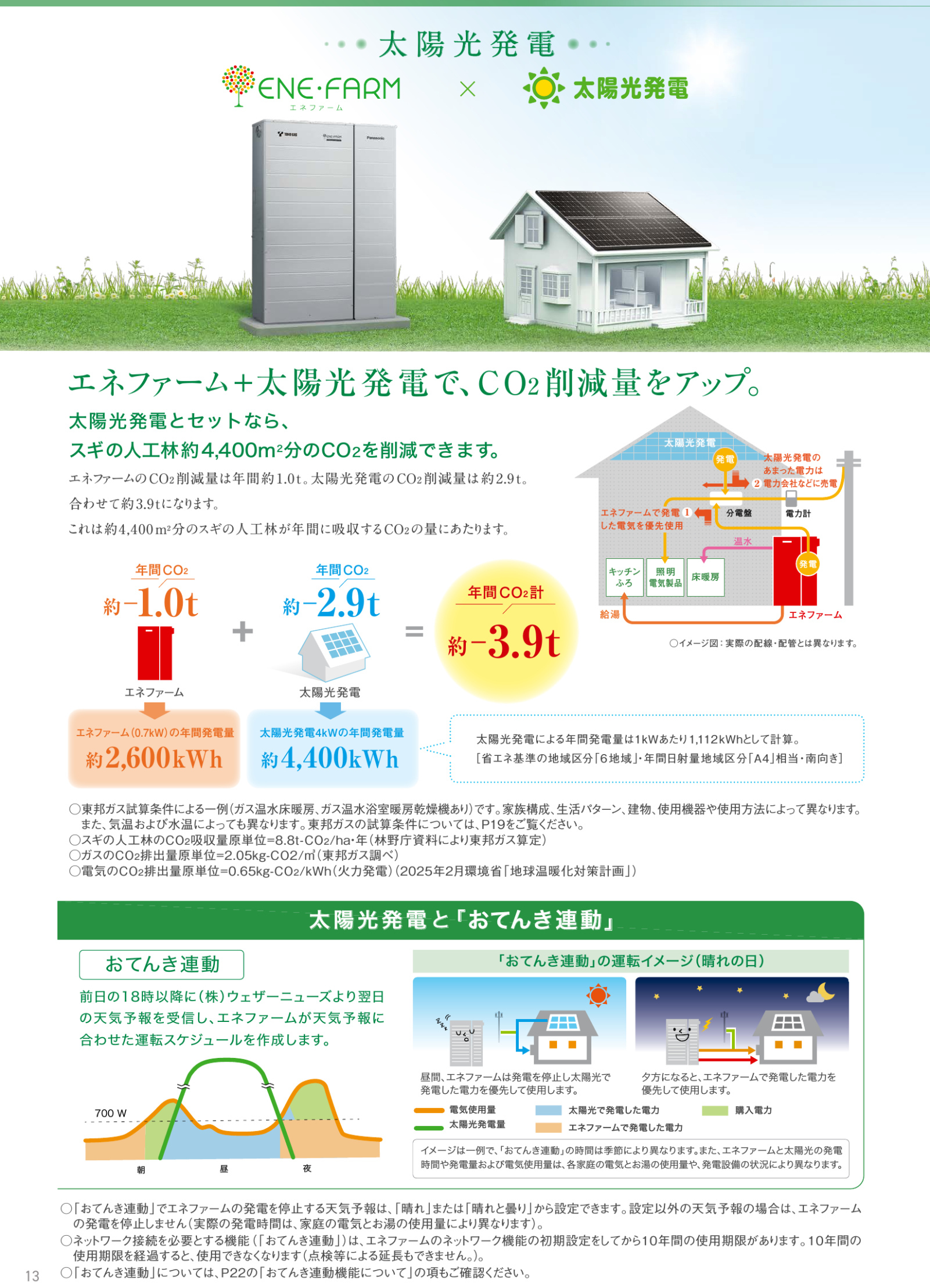

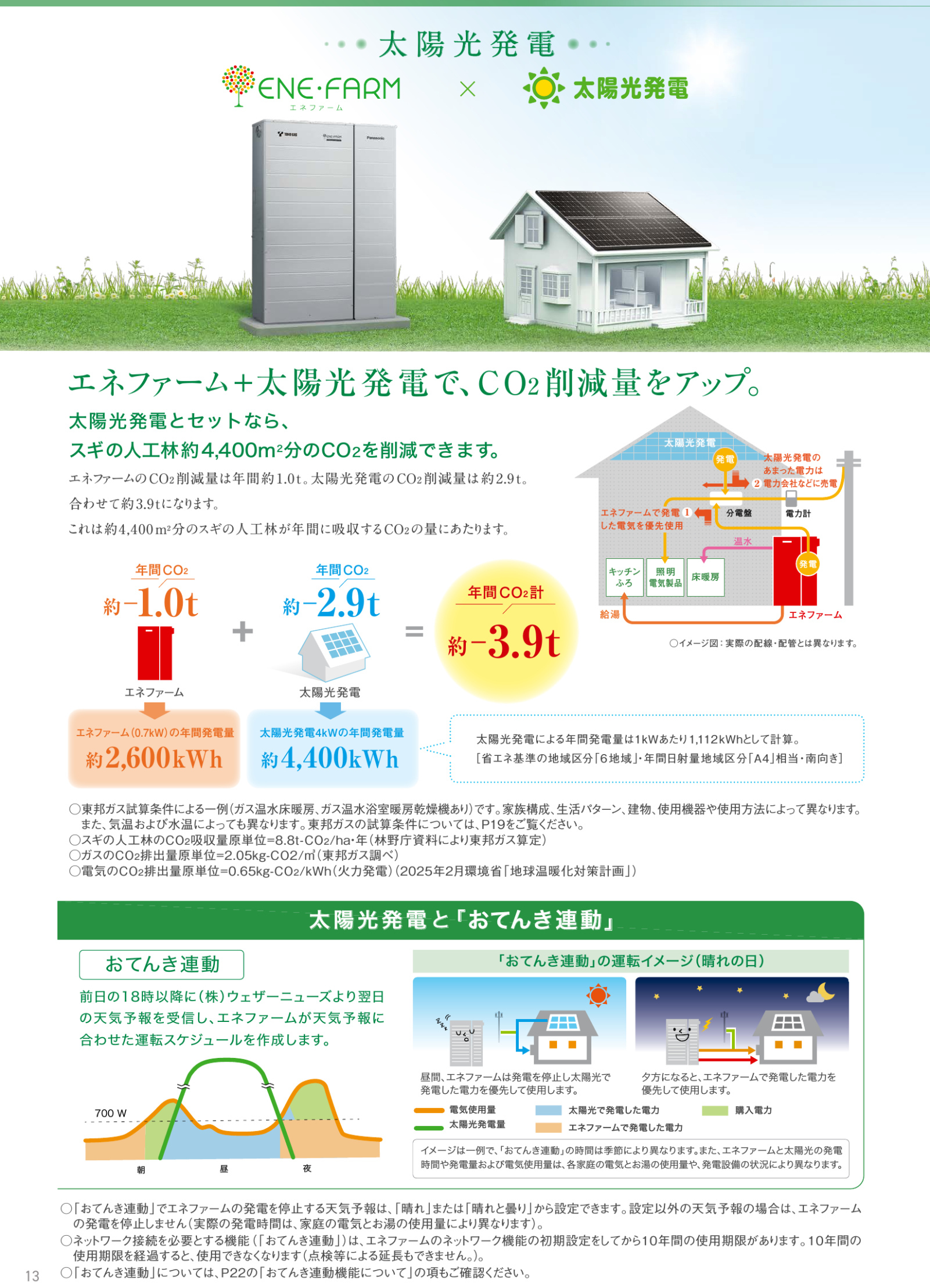

ポイント⑥【環境貢献や脱炭素意識の有無】

ポイント⑥【環境性能・脱炭素への貢献】

〜電力の地産地消・CO₂削減に貢献できる〜

エネファームは、発電効率が高く、

電気を遠方の発電所から送る必要がない

「地産地消型エネルギーシステム」です。

そのため、送電ロスが発生せず、

エネルギーを無駄なく活用できます。

この特性により、エネファームは

従来の「電力+給湯器」を併用した暮らしと比べて、

使用状況にもよりますが、

年間最大約1トン程度のCO₂排出量削減

が可能とされています。

また、電気自動車(EV)や高効率給湯器、

太陽光発電などと組み合わせることで、

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)や

脱炭素住宅の認定を目指す際にも、

エネファームは有効な構成要素となります。

チェックポイント⑥

- 脱炭素や省エネ住宅に対する関心が高いか

- 家族や子ども世代の未来を考えた環境意識があるか

以下のような家庭では、導入を前向きに検討する価値があるでしょう:

ポイント⑦【アフターサポート体制と身近な相談先の有無】

〜万が一のトラブル時にすぐ対応できるかどうか〜

エネファームは、電子制御・燃料供給・発電機構が一体となった

非常に精密な設備です。

そのため、導入後の定期点検やメンテナンスは欠かせません。

製造元や販売会社による

10年保証や

メンテナンスパックの有無、

さらに故障時に

すぐ駆けつけてくれる地域の施工店

があるかどうかは、安心して使い続けるための重要な判断材料です。

また、操作方法やエラー表示などで困った際に、

「すぐに聞ける」「顔が見える」

身近な相談窓口があることで、

日々の使い方に対する不安も大きく軽減されます。

チェックポイント⑦

- 地元に施工実績のある販売店・代理店があるか

- 設置後の保守・点検契約がしっかり整備されているか

まとめ|エネファーム導入を前向きに検討したい家庭とは

エネファームは、単なる「エコ家電」ではなく、

家庭全体のエネルギーインフラに関わる設備です。

そのため、「環境」「コスト」「生活スタイル」「設置条件」

「災害対策」「アフターサポート」など、

多面的な視点で判断することが重要です。

以下のようなご家庭では、エネファーム導入を

前向きに検討する価値があるでしょう。

- 3人以上の家族で在宅率が高く、日中も電気やお湯をよく使う

- 災害に備えた非常用電源を重視している

- 設置スペースが十分にあり、補助金制度を活用できる

- 脱炭素社会への貢献やエコ意識が高い

- 地元に信頼できるアフター対応店がある

一方で、「日中ほとんど不在」「オール電化+太陽光発電がすでに導入済み」

「設置スペースが確保できない」といったご家庭では、

エネファーム以外の選択肢

(太陽光発電+蓄電池、エコジョーズなど)と比較しながら、

費用対効果を慎重に検討することをおすすめします。

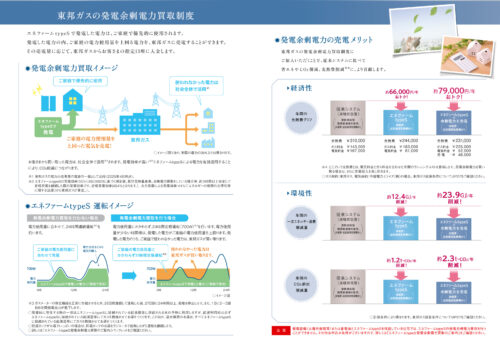

第2章 ダブル発電×卒FIT時代における賢いエネルギー運用

〜ある家庭の実例から見る「自家消費最大化」と「安心」の両立〜

■ 背景:「卒FIT」とは何か?

FIT(固定価格買取制度)とは、太陽光発電によって生まれた余剰電力を、

一定期間・一定価格で電力会社が買い取る仕組みです。

日本では2009年に制度が始まり、

特に住宅用(10kW未満)の太陽光発電設備については、

10年間の買取保証が与えられてきました。

しかし、この買取期間は10年で終了します。

これがいわゆる「卒FIT」です。

卒FIT後は、売電価格が大幅に下がる、

あるいは場合によっては

買い取ってもらえなくなるケースもあります。

現在、多くの家庭がこの卒FITを迎え、

従来のような

「売電で得をする時代」は

終わりを迎えつつあります。

つまり、これからの住宅エネルギーに求められるのは、

「レジリエンス(回復力・備え)」の強化です。

■ ダブル発電とは?

そこで注目されているのが「ダブル発電」です。

ダブル発電とは、

太陽光発電と

家庭用燃料電池(エネファームなど)を

組み合わせて電気をつくるエネルギー運用の考え方です。

異なる2つの発電方式を併用することで、

次のような効果が期待できます。

- 発電のタイミングや天候の影響を受けにくくなる

- 発電量が底上げされ、昼夜を問わず安定した自家消費が可能になる

- 停電・災害時のレジリエンス(回復力)が向上する

卒FIT後の時代では、

「売る」ことよりも

「つくった電気を、いかに無駄なく使うか(自家消費)」

が基本戦略となります。

その点で、ダブル発電は

自家消費最大化と安心を両立する最適解の一つ

として、あらためて注目されているのです。

卒FIT後、卒FITが近いお客様からよくある問い合わせをもとに、解説します。!!

「売る」から「使う」へ、これからのエネルギーは“自家消費”が主役です

卒FIT(固定価格買取期間満了)を迎えた皆様、

これからは発電した電気を「できるだけ自分で使う」時代へと移行しています。

当社では、エネファーム・太陽光発電・蓄電池を活用した、

最適な自家消費プランをご提案しています。

卒FIT後、または卒FITが近いお客様から

実際によくいただくお問い合わせをもとに、

これからのエネルギーの考え方を解説します。

「売る」から「使う」へ。

これからのエネルギーは“自家消費”が主役です。

まずは知っておきたい|「卒FIT」とは?

卒FITとは、太陽光発電の

固定価格での売電契約期間(10年)が終了し、

売電単価が大幅に下がった状態を指します。

卒FIT後に起きる主な変化は、次のとおりです。

- 売電価格は大幅にダウン(約7〜9円/kWh程度)

- 電気を「売っても」メリットが出にくくなる

-

発電した電気を自家消費すれば、

電力購入単価(約25〜30円/kWh)を節約できる

つまり、発電した電気は「売る」よりも

「自宅で使う」ほうが、はるかにお得。

これが今の自家消費時代の基本的な考え方です。

一番多いご質問にお答えします

Q. 設置費用と光熱費のメリットは?

▶ エネファーム

- 設置費用:約120〜150万円前後(税別・条件により異なる)

- 年間光熱費削減目安:約5〜7万円

-

家庭で使う電気の約50〜60%をカバー可能。

さらにお湯も同時に作るため、ガス代の節約にもつながる

▶ 太陽光発電

- 設置費用:約90〜140万円前後(4〜6kW想定)

- 年間光熱費削減目安:約6〜10万円

-

昼間の電気を自家消費することで、

電力購入費を大幅に削減。停電時の非常用電源としても有効

▶ 蓄電池(併設時)

- 設置費用:約150〜250万円(容量・メーカーにより異なる)

- 夜間も自家発電した電気を使え、非常時の安心感が高まる

今すでに「ダブル発電」の方はどうすればいい?

エネファームには、太陽光発電と組み合わせた際に

発電を最適制御する

太陽光連携モード(例:パナソニック)があり、

電気をより効率的かつ安心して使うことができます。

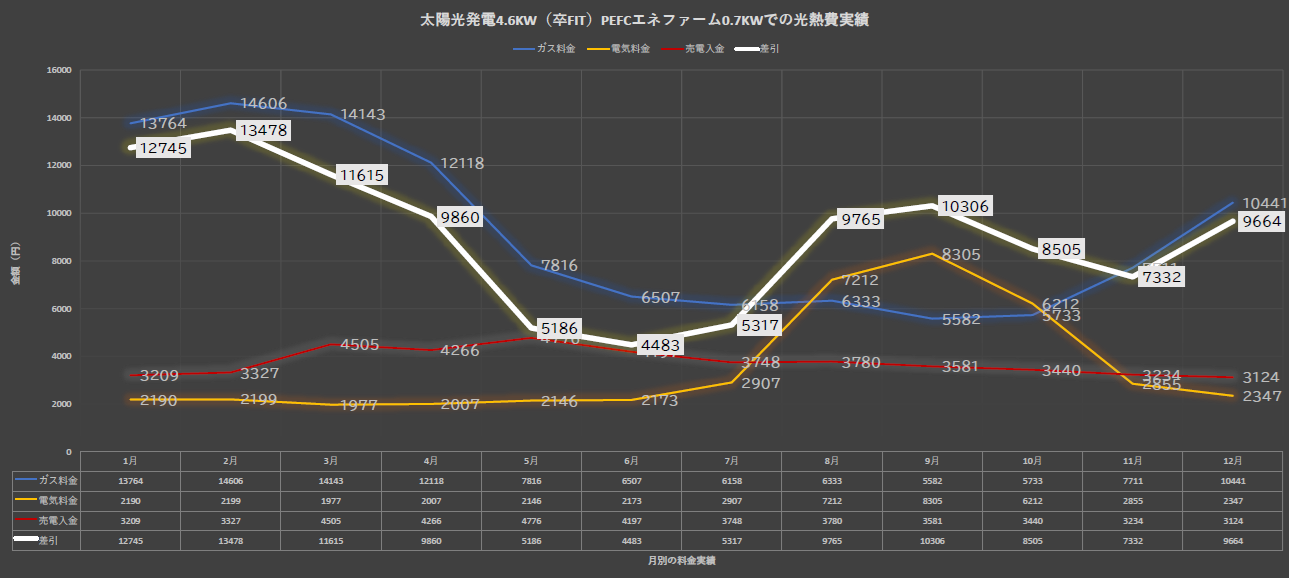

実例紹介|ダブル発電を10年運用したご家庭の光熱費

小牧市/戸建住宅/築15年/3人家族

太陽光発電4.6kW+エネファーム(PEFC・太陽光モード)

実際の請求データを見ると、

電気・ガス・売電を組み合わせることで、

月々の光熱費負担が抑えられていることが分かります。

また、電気契約プランの見直しにより、

家庭ごとに最適解が異なることも明確になりました。

今後は、PHEV(プラグインハイブリッド車)を活用し、

太陽光+深夜電力で充電することで、

高騰するガソリン代の削減も視野に入れた

次のステップへと進んでいく予定です。

弊社設置の太陽光発電(卒FIT中)とエネファーム(PEFC太陽光モード)の場合(実費データ)2024年1月~12月

※小牧市 戸建住宅 築15年 3人家族 設備:太陽光発電4.6KW エネファームPEFC 床暖房、浴室暖房乾燥機 ガスコンロ ガスファンヒーター ガス料金:東邦ガスエネファーム料金床暖乾燥割引 電気料金:東邦ガスファミリープランエネファーム割引

2025年10月請求 電気代 174KW 6089円 ガス代 25㎥ 5678円 売電292.1KW 3623円 東邦ガス夜トク料金

2025年9月請求 電気代 260KW 8175円 ガス代 23㎥4848円 売電381.4KW 3623円

2025年8月請求 電気代 202KW 6714円 ガス代5539円 売電436.8KW 4149円 東邦ガス夜トク料金

2025年7月請求 電気代 98KW 4561円 ガス代6874円 売電412.1KW 3914円 (7月から東邦ガス夜トク料金へ変更)

2055年6月請求 電気代 43KW 2452円 ガス代7443円 売電480.5KW 4564円

直近のデータです。参考になりますでしょうか? 7月から東邦ガス電気契約を変更しました。請求額の情報なので使用期間は1か月ずれがあるのでわかりにくかった印象です。基本料金がファミリープランに比べて高いことと、月の使用量が120KW以下になると、ファミリープランが勝る印象があり太陽光があるから時間帯で料金が変化するプランがいいかは今のところわかりません。次の展開では、ハイブリットカーをPHEVにすることで高騰するガソリン代の削減を太陽光発電の電力と深夜のお得意な電気で充電で実現する予定です。

【お客様の声】

新築の時に設置してあったエコウィルの頃は、冬発電してるが、夏はあまり発電していなかった印象があった。エアコンや電子レンジ、ドライヤーを使うちょうど良いタイミングに発電中の時間がずれていることもありあまり、おトクだと思わなかった。太陽光発電が10年を過ぎたタイミングで、太陽光発電モードがあるエネファームがあることを知り取替をしたら、お得感を大きく感じるようになりました。電気を使いたい時間はしっかり発電してくれて節約できているところと、晴れている日中は、天気予報を見てなるべく太陽光発電で自家消費する電気を使うように自動で運転してくれるので、エネファームにおまかせでストレス無しに生活ができています。夏にエアコンを気にせず使っていますが、電気代は安いと感じています。グラフの電気代はわが家の電気代ですが、このように見るとやって良かったと感じています。

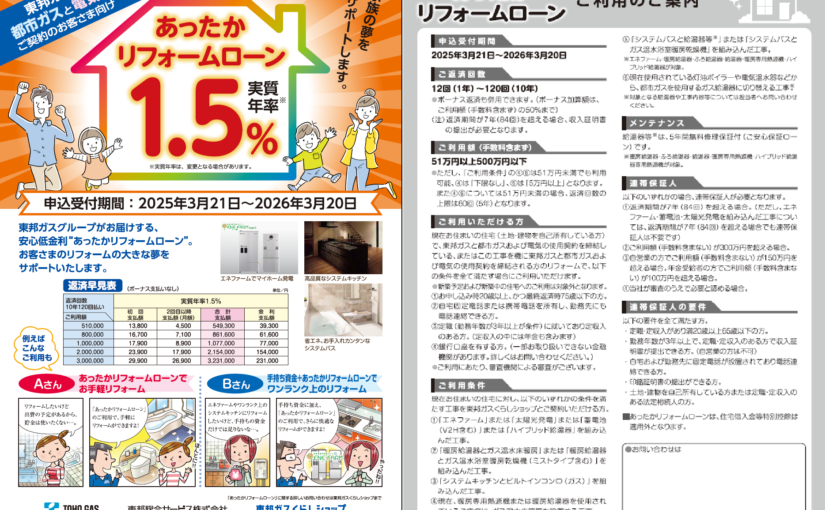

Q. さらにお得!な情報はないの???

A. はい、国・自治体の補助金も活用できます

現在、エネファーム・太陽光発電・蓄電池の導入に対して、

国や自治体から設置補助金が支給される場合があります。

これらを上手に活用することで、

初期費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。

-

エネファーム補助金(国):最大20万円

※2026年は17万円程度が予定されています

-

太陽光・蓄電池補助金:

地域により5〜25万円程度支給される場合あり

(※自治体ごとに条件が異なるため、事前確認が必要です)

▶ 最新の補助金情報や、

ご自宅が対象になるかどうかは

【無料相談】で個別にご案内しています!

このようなことをお感じではありませんか?

あてはまる方におすすめです!

- 卒FITを迎え、売電メリットが少なくなったと感じている

- 電気代・ガス代の高騰に不安を感じている

- 停電や災害への備えを、そろそろ本気で考えたい

- 補助金を活用して、できるだけ賢く設備更新をしたい

- 自分の家に合ったエネルギーの使い方を知りたい

▶ 当社なら、お客様のご家庭に合わせた最適なプランを【無料でご提案】いたします!

▶ 加藤工業の動画はこちら

▶ 加藤工業の動画はこちら