第一部 エネファームを選ぶポイント

【エネファーム導入の判断基準】あなたの家庭に最適な選択か?6つ以上の観点で徹底検討!

家庭用燃料電池「エネファーム」は、都市ガスやLPガスから水素を取り出し、その水素と空気中の酸素を化学反応させて電気とお湯をつくる分散型エネルギーシステムです。発電時の排熱を給湯に利用する「コージェネレーションシステム」として、環境性能の高さと自家消費による省エネ性が特徴ですが、すべての家庭にとって「導入=正解」ではありません。

そこで、エネファームを導入する価値があるかどうかを見極めるための選定基準を以下の項目で詳しく解説します。

ポイント①【1日の電力・ガス使用量とパターン】

〜熱も電気も“自家消費型”の家庭に効果を発揮〜

エネファームのメリットを最大化するには、「電気」と「お湯」を日常的に一定量以上使う家庭が前提となります。

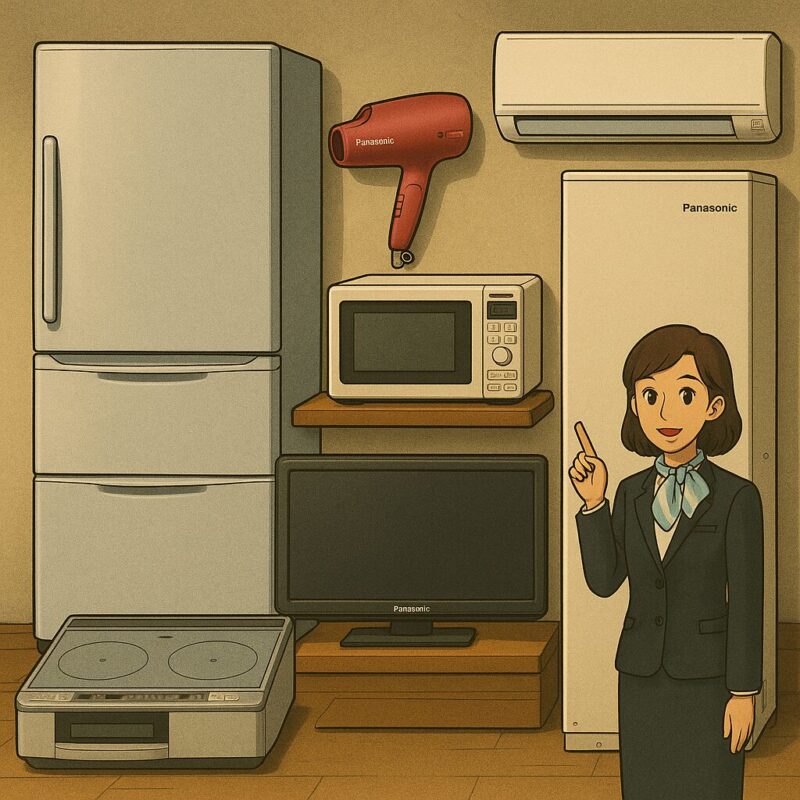

発電効率の高いエネファームでも、発電能力は一般的に最大750W程度(モデルによる)と限定的です。そのため、エアコンやIH調理器などを多用する「電気主体」の生活には適さない可能性があります。

また、発電と同時に発生する“お湯”を無駄なく使えるかどうかも重要。お風呂・シャワー・洗面などでガス温水をよく使う4人以上の家族には相性が良いでしょう。

チェックポイント:

日中に在宅者がいて電気を消費しているか?

家族構成は3人以上か?(お湯の使用量が多い)

+ワンちゃんがいたり?

年間の電気使用量が6,000kWh以上あるか?

ポイント②【在宅率と生活スタイル】

〜日中も在宅する家庭に向いているシステム〜

エネファームは「昼間に発電する=電力の自家消費ができる」ことで経済的メリットが生まれます。日中ほとんど家に誰もいない家庭では、発電された電気の多くを売電することになり、その売電価格が下がっている現在、導入メリットが薄れてしまいます。

また、共働き世帯など「朝晩だけ在宅」のライフスタイルであれば、太陽光発電のように「売る」前提の発電の方が効率的です。

チェックポイント:

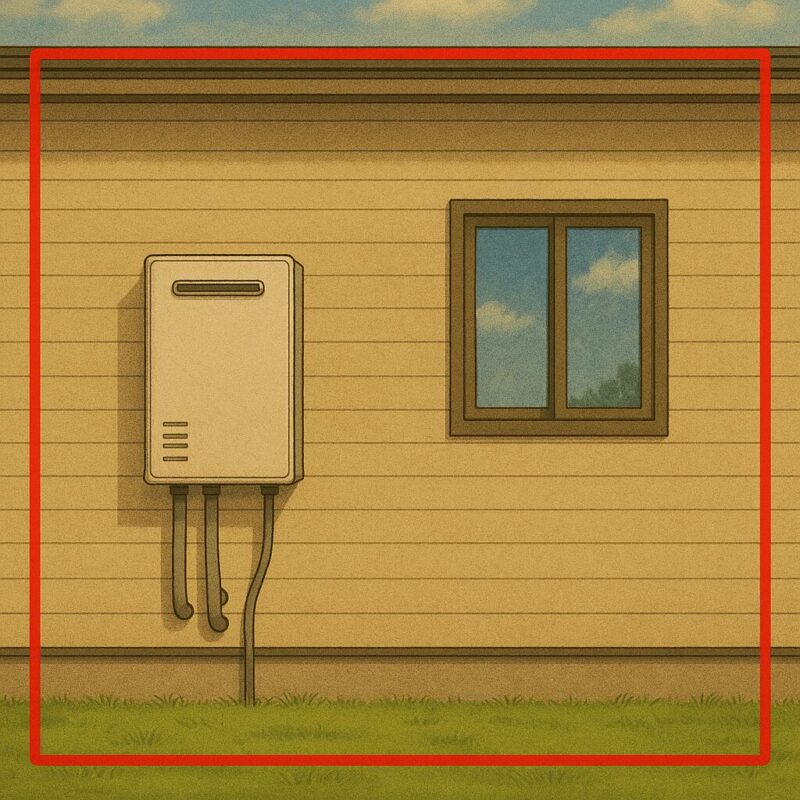

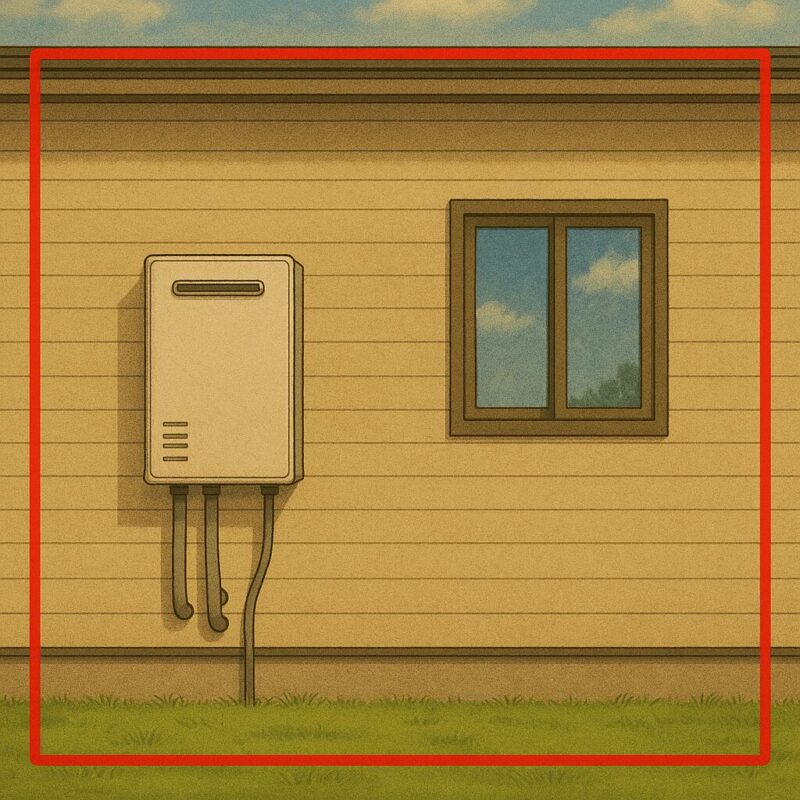

ポイント③【設置スペースの有無】

〜本体+貯湯タンクの設置場所が確保できるか〜

エネファームは、本体ユニット(発電機)と貯湯タンクの2つで構成されており、設置にはそれなりのスペースが必要です。おおよそ「幅1.8m×奥行0.8m」程度の屋外スペースが求められます。

特に狭小地や、既に他の設備が密集している住宅では、設置できないケースも多く、事前の現地確認が必須です。

チェックポイント:

ポイント④【機器の初期費用と回収シミュレーション】

〜投資回収に10年以上かかる場合もある〜

エネファームの導入には、機器+設置費込みで約120万円〜160万円程度(補助金適用前)の初期費用がかかります。一方、年間で削減できる光熱費は4〜7万円程度が一般的とされており、投資回収には10年以上かかることもあります。

補助金がある自治体では実質負担が軽減される場合もありますが、「コスト重視の選択」であれば、太陽光や高効率給湯器の方が短期的にメリットを得やすいことも。

チェックポイント:

ポイント⑤【災害時の非常用電源としての役割】

〜停電時に安心を提供する“備え”としての価値〜

エネファームは停電時でも発電を継続できる自立運転モードを備えたモデルが多く、非常用コンセントから最大500W程度の電力を確保することができます。

冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など最低限の生活インフラを支えられる点は、災害に備えたい家庭にとって大きな安心材料です。

特に、停電リスクの高い地域や、災害対策を重視する家庭においては、経済性だけでなく防災性の観点からも選ぶ理由になります。

チェックポイント:

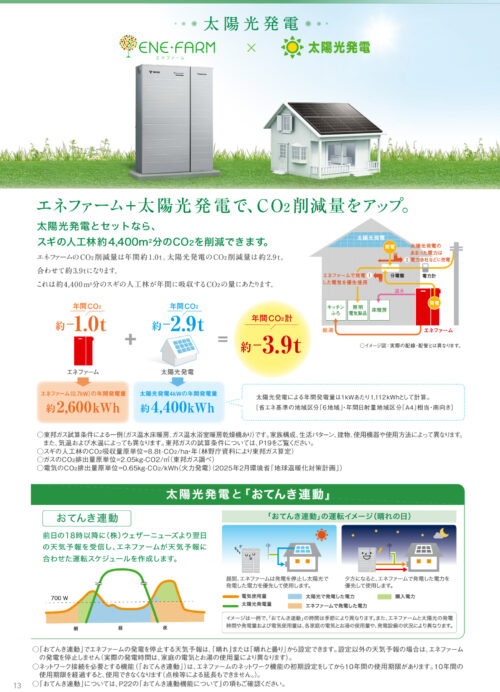

ポイント⑥【環境貢献や脱炭素意識の有無】

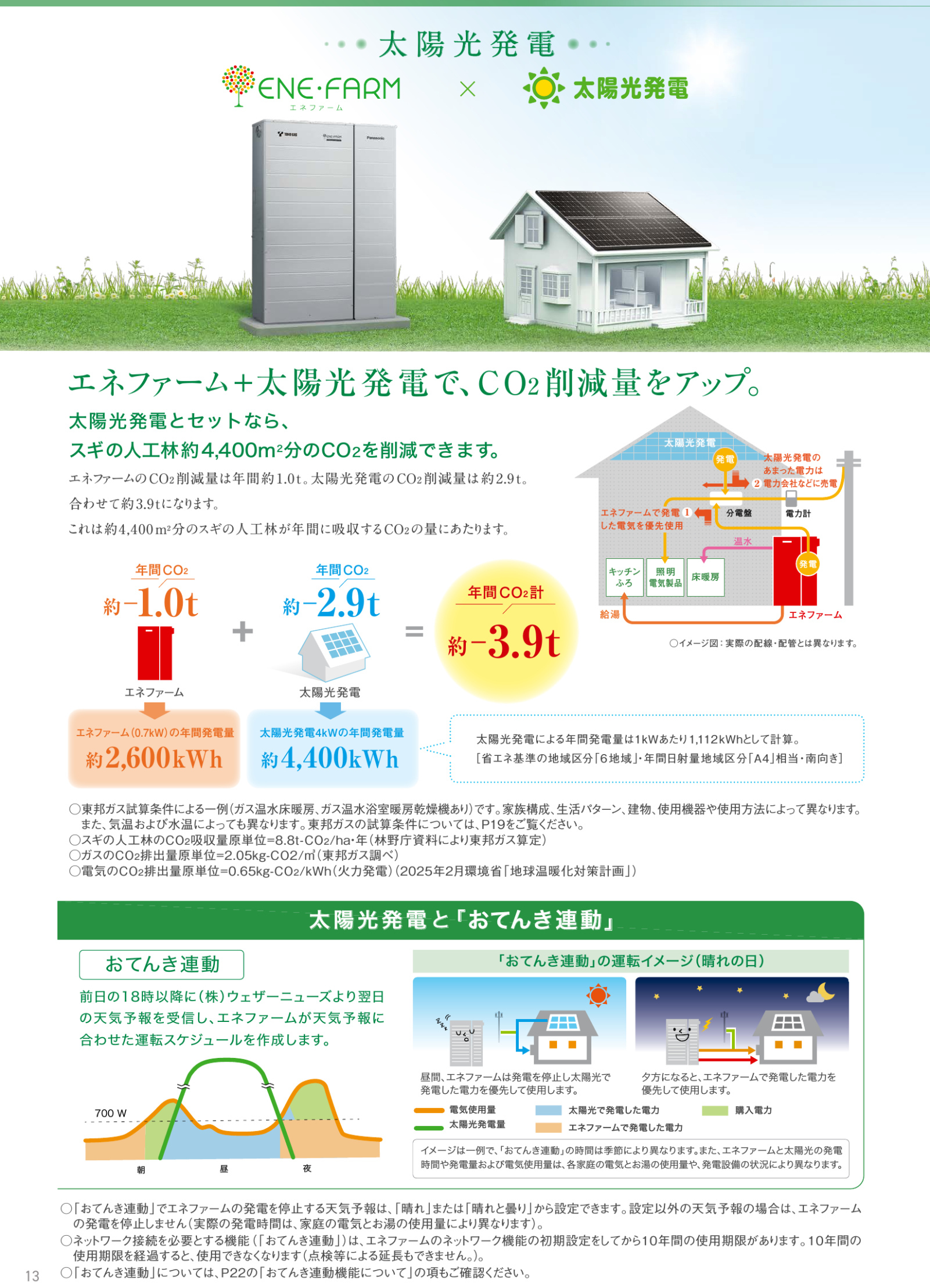

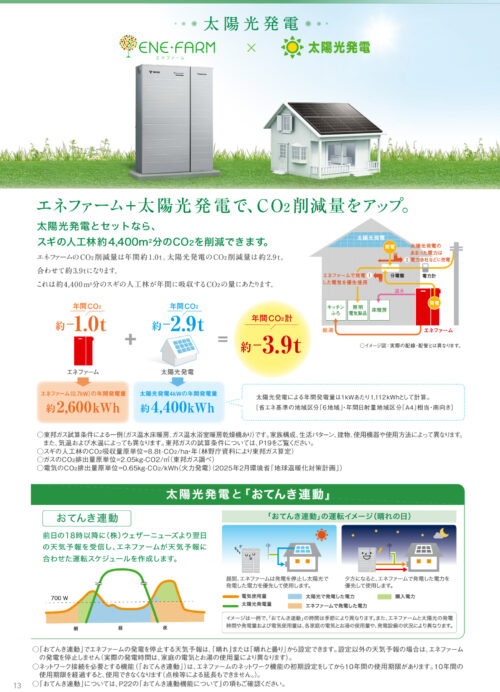

〜電力の地産地消・CO₂削減に貢献できる〜

エネファームは、発電効率が高く、電気を遠くの発電所から送る送電ロスがない「地産地消型エネルギー」です。

そのため、CO₂排出量も従来の電力+給湯器併用に比べて最大で年間1トン程度削減可能とされています(使用状況により差あり)。

電気自動車や高効率給湯器と組み合わせて「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)」や「脱炭素住宅」の認定を得たい場合、エネファームはその構成要素としても有効です。

チェックポイント:

脱炭素や省エネ住宅に対する関心が高いか?

家族や子ども世代の未来を考えた環境意識があるか?

ポイント⑦【アフターサポート体制と身近な相談先の有無】

〜万が一のトラブル時にすぐ対応できるかどうか〜

エネファームは電子制御・燃料供給・発電機構が一体となった精密な機器であり、メンテナンスや定期点検が重要です。

製造元や販売会社による10年保証やメンテナンスパックなどがあるか、また故障時にすぐ駆けつけてくれる地域の施工店があるかが安心のポイントになります。

さらに、操作やエラー表示が出たときに「すぐに聞ける」身近な窓口があると、日々の使い方にも不安がありません。

チェックポイント:

エネファームは、単なる「エコ家電」ではなく、家庭全体のエネルギーインフラに関わる設備です。そのため、「環境」「コスト」「生活スタイル」「設置条件」「災害対策」など、多面的な視点での判断が必要になります。

以下のような家庭では、導入を前向きに検討する価値があるでしょう:

一方で、「日中ほとんど不在」「オール電化+太陽光が既に導入済み」「設置スペースがない」などの家庭では、他の選択肢(太陽光発電+蓄電池、エコジョーズなど)と比較して、費用対効果をよく検討することをおすすめします。

第2章 ダブル発電×卒FIT時代における賢いエネルギー運用

〜ある家庭の実例から見る「自家消費最大化」と「安心」の両立〜

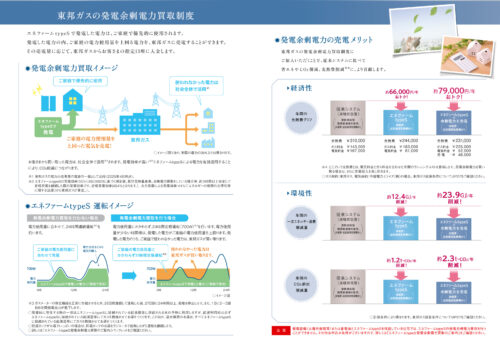

■背景:「卒FIT」とは何か?

FIT(固定価格買取制度)は、太陽光発電によって生まれた余剰電力を、一定期間・一定価格で電力会社が買い取ってくれる制度です。

日本では2009年より始まり、特に住宅用の10kW未満の太陽光発電設備に対しては10年間の買取保証が与えられてきました。

しかし、この制度は10年を過ぎると終了(=卒FIT)し、買取価格は大幅に下がるか、場合によっては買い取ってもらえなくなります。

現在、多くの家庭がこの「卒FIT」を迎え、従来のような“売電で得する”時代は終わりつつあります。

つまり、レジリエンス機能の強化です。!!!

そこで注目されているのが、「ダブル発電」です。

■ダブル発電とは?

「ダブル発電」とは、太陽光発電と家庭用燃料電池(エネファームなど)を組み合わせて電気をつくる仕組みです。

二つの異なる発電方式を併用することで、以下のような効果が生まれます:

卒FIT後は「売る」よりも「使う(自家消費)」が基本戦略になるため、ダブル発電はその最適解の一つとして再注目されています。

■実例紹介:小牧市在住・Aさん宅(3人家族)のケース

-

家族構成:50代夫婦+成人1人

-

住宅:築15年、ガス+電気住宅(太陽光4.6kW)

-

太陽光発電設置年:2011年(2021年に卒FIT)

-

導入設備:

・既存の太陽光発電(4.6kW)

・エネファームPEFC パナソニック(2023年導入)

・HEMS(エネルギーマネジメントシステム)

■導入前の悩み:売電収入が一気に激減

Aさん宅では、長年太陽光による発電を行い、年間およそ8〜9万円程度の売電収入を得ていました。

しかし、2023年の秋に卒FITを迎え、買取価格は1kWhあたり8円程度に大幅ダウン。売電収入は約2万円以下に激減しました。

同時に、学校や部活の関係で日中の在宅率が下がり、発電しても使いきれない電気が増えていました。

■エネファームを加えた「ダブル発電」による変化

Aさんは卒FIT対策として、「エネファームの導入」を決断。夜間〜朝方の時間帯に燃料電池で電気とお湯を自家生成し、太陽光が使えない時間帯の電力をカバーする仕組みにしました。

また、発電と同時に生まれるお湯を風呂や台所、洗面所で効率よく利用することで、ガス代の削減にもつなげています。

結果:

加えて、エネファームによる自立運転モード(停電時の非常用電源)も搭載されているため、災害時の安心感も手に入れました。

■ダブル発電の経済的メリット:数字で見る

-

電気自給率アップ:

太陽光+エネファームにより、家庭の年間電力使用量のうち、約70〜80%を自家発電でまかなえるように。

電力会社から購入する電気が大幅に減少。

-

ガス消費の効率化:

エネファームはガスを使って電気をつくり、その熱で給湯もこなすため、「単なるガス給湯器」よりも効率が良い。

その結果、従来のガス代も減少。

-

設備投資の回収:

エネファーム導入に約130万円(補助金適用前)がかかったが、月々の光熱費削減により、約10年で元が取れる見通し。

補助金を利用した場合、回収期間はさらに短縮される。

■暮らしの質も向上:使い勝手と快適性

ダブル発電によって、Aさん宅では以下のような変化も生まれました:

-

毎朝のシャワーでも十分な湯量が確保でき、快適性が向上

-

HEMSによって「今どれだけ発電しているか・使っているか」が可視化され、子どもたちも省エネ意識が高まる

-

停電への備えができたことで、非常食や防災グッズを見直すきっかけにもなった

■注意点:ダブル発電導入の留意事項

もちろん、すべての家庭にダブル発電が最適とは限りません。以下のような点に注意が必要です:

-

設置スペースが十分にあるか?(特にエネファームは貯湯タンクが必要)

-

初期費用を回収できるだけの使用量や在宅率があるか?

-

太陽光発電との相性や、HEMSなどでの一元管理ができるか?

こうした判断には、地元で実績のある施工店や、複数メーカーを扱うエネルギーアドバイザーに相談するのが賢明です。

卒FIT後、卒FITが近いお客様からよくある問い合わせをもとに、解説します。!!

「売る」から「使う」へ、これからのエネルギーは“自家消費”が主役です

卒FIT(固定価格買取期間満了)を迎えた皆様、

これからは発電した電気を「できるだけ自分で使う」時代へと移行しています。

当社では、エネファーム・太陽光発電・蓄電池を活用した、

最適な自家消費プランをご提案しています。

まずは知っておきたい!

「卒FIT」とは?

卒FITとは、固定価格での売電契約期間(10年)が終了し、

売電単価が大幅に下がった状態を指します。

▼卒FIT後に起きること

売電価格は大幅にダウン(7〜9円/kWh程度)

電気を売ってもメリットが少ない

自家消費をすると、電力購入単価(25〜30円/kWh)を節約できる

つまり、発電した電気を自宅で使うほうが、はるかにお得!

これが今の「自家消費」時代の考え方です。

一番多いご質問にお答えします!

Q. 設置費用と光熱費のメリットは?

▶【エネファーム】

設置費用:約120〜150万円前後(税別・条件により異なります)

年間光熱費削減目安:約5〜7万円

特徴:家庭で使う電気の約50〜60%をカバー可能。さらに、お湯も同時に作れるためガス代も節約!

▶【太陽光発電】

▶【蓄電池(併設時)】

設置費用:約150〜250万円(容量・メーカーにより異なる)

メリット:夜間にも自家発電した電気を使え、非常時にも安心!

今、ダブル発電だけど、どうしたら良いの?

エネファームには、太陽光発電と組み合わせた場合の発電

モード(パナソニック)があり、電気をより安心してお使いいただけます。

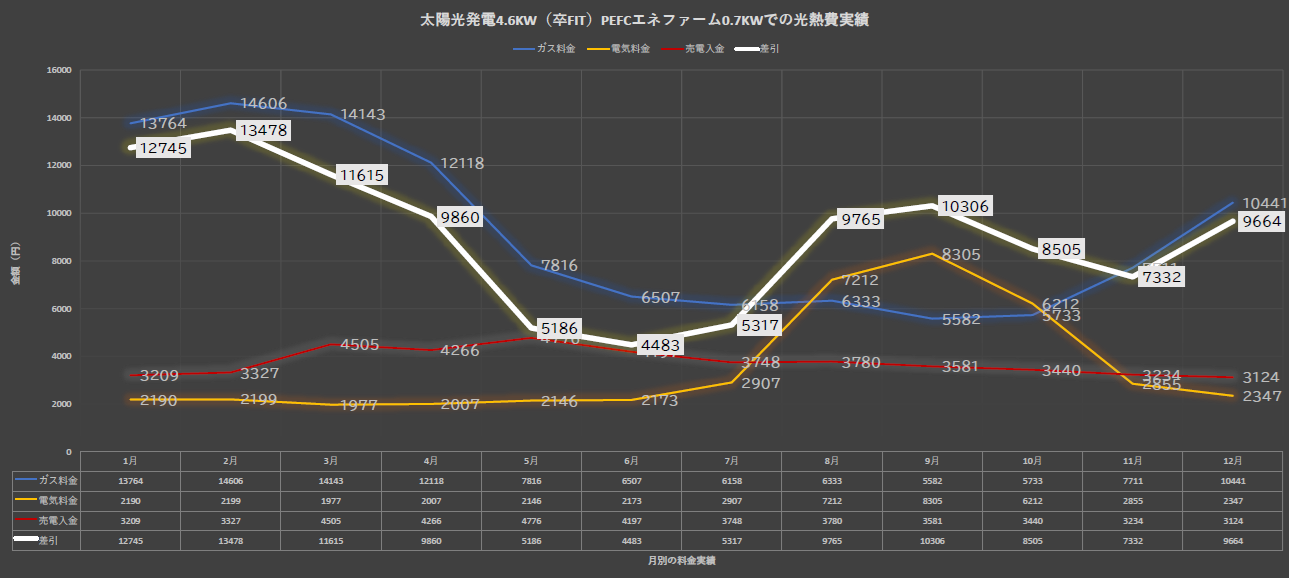

ダブル発電を10年経過したお客様の実際の光熱費の例を紹介します。

弊社設置の太陽光発電(卒FIT中)とエネファーム(PEFC太陽光モード)の場合(実費データ)

※小牧市 戸建住宅 築15年 3人家族 設備:太陽光発電4.6KW エネファームPEFC 床暖房、浴室暖房乾燥機 ガスコンロ ガスファンヒーター ガス料金:東邦ガスエネファーム料金床暖乾燥割引 電気料金:東邦ガスファミリープランエネファーム割引

2025年8月請求 電気代 202KW 6714円 ガス代5539円 売電436.8KW 4149円

2025年7月請求 電気代 98KW 4561円 ガス代6874円 売電412.1KW 3914円 (7月から東邦ガス夜トク料金へ変更)

2055年6月請求 電気代 43KW 2452円 ガス代7443円 売電480.5KW 4564円

直近のデータです。参考になりますでしょうか? 7月から東邦ガス電気契約を変更しました。請求額の情報なので使用期間は1か月ずれがあるのでわかりにくかった印象です。それだけ分かればだいたいわかるかと思います。

【お客様の声】

新築の時に設置してあったエコウィルの頃は、冬発電してるが、夏はあまり発電していなかった印象があった。エアコンや電子レンジ、ドライヤーを使うちょうど良いタイミングに発電中の時間がずれていることもありあまり、おトクだと思わなかった。太陽光発電が10年を過ぎたタイミングで、太陽光発電モードがあるエネファームがあることを知り取替をしたら、お得感を大きく感じるようになりました。電気を使いたい時間はしっかり発電してくれて節約できているところと、晴れている日中は、天気予報を見てなるべく太陽光発電で自家消費する電気を使うように自動で運転してくれるので、エネファームにおまかせでストレス無しに生活ができています。夏にエアコンを気にせず使っていますが、電気代は安いと感じています。グラフの電気代はわが家の電気代ですが、このように見るとやって良かったと感じています。

Q.さらにお得!な情報はないの???

A.はい、国・自治体の補助金も活用できます

現在、エネファームや太陽光、蓄電池に対して

国や自治体から設置補助金が支給される場合があります!

▶ 最新の補助金情報は【無料相談】でご案内しています!

このようなことをお感じでありませんか?あてはまる方におすすめです!

✅ 売電価格が下がってしまったが、これからも賢く発電を活かしたい方

✅ 毎月の電気代をできるだけ抑えたい方

✅ 停電時にも電気を確保したい方

✅ 環境にやさしい暮らしを続けたい方

▶ 当社なら、お客様のご家庭に合わせた最適なプランを【無料でご提案】いたします!

▶ 加藤工業の動画はこちら

▶ 加藤工業の動画はこちら